News

本新着情報は黒石スペシャルエキスパートがレポートします。

7月12日(水)、第2回MHPS制御マエストロ講座開催

※)“マエストロ”とは、“匠”という意味です。

MHPS制御マエストロ講座は、プラント制御の心を伝授する講座として2014年6月からスタートしました。

今回が第2回目の講座ですが、今後“制御マエストロ講座”は毎月第3水曜日の午後、定期的に開催してゆく計画です。

■エンタルピー・蒸気線図からボイラ制御を理解する。 その1

〜蒸気線図からわかること〜 講師:桐原雄一、松岡俊規

講師:桐原雄一

講師:松岡俊規

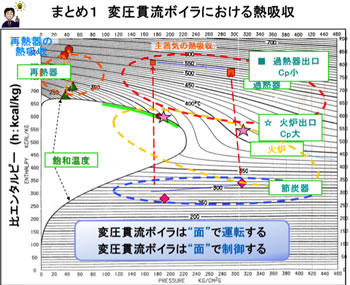

「ボイラの各伝熱面の大きさの比は、どのように決まるのか」、「ドラムボイラと貫流ボイラの違いは」、これらは蒸気線図を使うことで定量的な理解が可能です。

そして、蒸気線図を理解した得たうえで、「今、スプレイ流用をどれくらい入れると、何度温度は低減できるのか」といった蒸気線図を実際に使う例題問題集を解き、より具体的な事例にそってボイラ制御の理解を深めてもらいました

<講座より抜粋>

6月18日(水)、第1回MHPS制御マエストロ講座開催

2014年4月、本牧2号館にお客さま研修を目的とした“Netmationセンター”がオープンし、Netmationのハードウエア、ソフトウエアを学ぶ“Netmationトレーニングコース”とプラント制御の心を学ぶ“MHPS制御マエストロ※講座”を開設させました。

※)“マエストロ”とは、“匠”という意味です。

写真のとおり、第1回制御マエストロ講座には、電力会社、電力グループ会社のお客さまが計12名参加して下さいました。まずは上々の滑り出しです。

第1回は、以下の3講座を行いました。 今後“制御マエストロ講座”は毎月第3水曜日の午後、定期的に開催してゆく計画です。

■ボイラの構造を理解すれば、制御の本質が理解できる。(構造編) 講師:ボ設二課石井主任

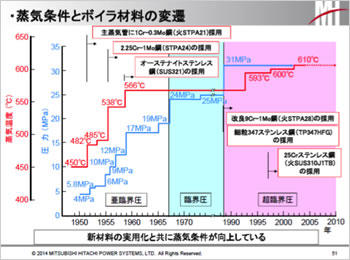

ボイラ構造の専門家として三菱パワー(株)のボイラ設計二課石井主任を講師に招きました。石井主任の講義のポイントは「ボイラ発展の歴史は、圧力、温度上昇への挑戦。蒸気温度が610℃に達し、使用できる材料としてはほぼ上限。構造屋から制御屋さんに望むことは“温度制御”だ。」

と、“温度制御”の大切さをボイラ構造屋さんの立場から講義頂きました。

左図に示すとおり、1960年頃から、更に、1990年頃からこの傾きが飽和しつつあることが良くわかります。

石井主任の講座を始めて聞かせてもらいましたが、笑顔、そして、大きな声、わかりやすい説明でとても好印象でした。

■ボイラの構造を理解すれば、制御の本質が理解できる。(制御編) 講師:栗原技師長

この講座を務めた栗原技師長の経歴は、三菱重工長崎造船所計装電気課で計装制御設計に従事され、その後、本社でNetmationの開発をリードされました。特筆すべき点は、その後に長船第二工作部(判りやすくいえばボイラ工作部)の部長を務められたということで、制御屋さんがボイラ工作部長になったというサプライズでしたが、栗原技師長は大学院で溶接を学んでいたという経験があるので、実はこのジャンルは専門家なのです。

そんな背景もあり、今回のマエストロ講座では、ボイラの構造屋から見た制御屋への要望という視点の講座を企画しました。聴講されたお客さまも「計器メーカでは聴くことが出来ない講座だ。」と満足されたコメントを頂きました。

■歴史を学べば、未来は拓ける。 講師:黒石取締役

この講座では、新蒸気温度制御方法の開発背景を例に、歴史の大切さを訴えました。

我々の制御の世界でいえば、コンピュータの処理能力が飛躍的に進歩し、指標の一つであるMIPS値は、1980年を1とすると、2010年時点で150,000倍になっています。

一言でいえば、やろうとすることは何でも出来ます。

それ故に制御回路は複雑化の一途を辿り、もはや制御回路の心を伝えてゆくことができなくなっています。

従い、これからは、「歴史を学び、単純化する。」これが、有史上初めて経験する「人口減少時代の目指す道・・・!」

という内容を、極めて単純なドラムボイラ制御をヒントに誕生した“新蒸気温度制御方法”を一例にして説明しました。

以上